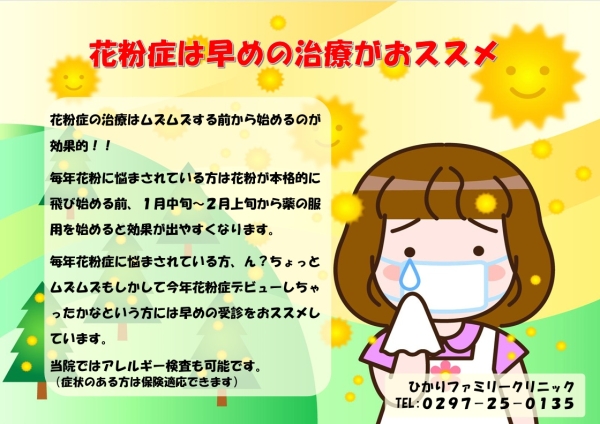

今年も花粉症の季節が近づいてきました。

都内では1月8日からスギ花粉が飛び始めたと発表されています。

そして今年は例年の1.6倍と花粉の量も増えることが予想されているそうです。

花粉症は症状が重くなってから薬を飲み始めるよりも、症状が出始める前からお薬を飲み始めた方が効果が出やすくなります。

症状が辛くなってからお薬を飲み始めても効果が出るまでに時間がかかってしまうので、早めの受診をおススメします。

毎年花粉症に悩まされている方も、もしかして今年花粉症デビューしちゃったかなという方もひかりファミリークリニックまでお気軽にご相談ください。

TEL:0297-25-0135

マスクや眼鏡する、花粉が付きにくい服を選ぶ、屋内に入る前に上着などをはたいて花粉を落とすなど、花粉を吸い込まないようにするセルフケアも大切です。

セルフケアと早めのお薬で少しでも症状を軽くして、花粉シーズンを快適に過ごしましょう。

当院ではアレルギー検査(血液検査)も可能です。

(症状がある方は保険適応できます)