夏休みになるとご家族で海水浴や川遊び、プールなどに出かける方も多いのではないでしょうか?

けれども水の事故は毎年のように起きており、命に関わることもあるので注意が必要です。

海や川に遊びに行く前に、水の安全について考えてみませんか?

●海や川遊びで事故が起こりやすい状況

・波打ち際や浅瀬で遊んでいるとき(ほんの数cmの深さでも溺れます)。

・海や川で脱げたサンダルや落とした帽子やボールなどを追いかけてしまう。

・深みにはまってしまったり、強い流れや離岸琉に流されてしまう。

・上流で大雨が降り急に川が増水して中瀬に取り残されたり、流されたりしてしまう。

・子どもが大人と別行動をとった隙に事故にあってしまう。

●こどもは静かに溺れるってご存じですか?

実際に子どもが溺れる場合、助けを呼ぶ声も出せず、静かに沈んでいくことが多いそうです。そのため、ちょっと目を離した隙に、気づかないうちに水難事故にあってしまうことが少なくないのです。

そのため、こまめな声かけと子どもから目を離さないことが大切です。

●「浮いて待て」が命を守る

溺れてしまったとき、パニックになってしまうと体力を消耗しやすくなります。

そうなるとかえって沈みやすくなってしまうので、無理に泳ごうとせず、力を抜いて背浮きの態勢で浮かび助けを待つのが一番、救助してもらうまでの時間がかせげます。

ライフジャケットを着用している場合には背浮きよりも、膝を抱え込むヘルプ姿勢で待つのが良いとされています。

●ライフジャケットを着用しましょう

海や川、プールなどで遊ぶとき、浮き輪だと身体から抜けてしまうことがあるので不十分です。

そこでおススメしたいのはライフジャケット。ライフジャケットなんて大げさと思うかもしれませんが、しっかりとサイズが合っているものを着用することで、万が一溺れてしまったときの生存率がぐんと上がります。途中で脱げてしまうことがないように股下ベルトがあるものを選びましょう。

●アクアシューズがおススメ

砂浜や川べりでは濡れて滑りやすくなっていたり岩場があったりと不安定な場所が少なくありません。水辺というとビーチサンダルが思い浮かぶかもしれませんが、踏ん張りがきかず、脱げやすいので事故につながりやすかったりします。そこでおススメなのが「アクアシューズ」、足にしっかりフィットして滑りにくいため動きやすくなります。

●川遊びでは親が川下に立つようにしましょう

流れが緩やかそうな川でも、浅い川であっても、深みがあったり一部流れが速く強い場所があったりと、どんな川でも危険は潜んでいるものです。

そのため子どもだけで水に入ることは避けましょう。必ず大人が川下に立ち、万が一何かあっても受け止められるようにすることが大切です。

●もしも溺れているのを見つけたら

★消防・救急は119番★ ★海上保安庁は118番★

私たちにできることは消防や救急への通報、励ましの声かけ、陸上からロープや浮くものを投げるなどのみです。泳げるからといって飛び込んでしまうと二次災害につながる可能性が高くなってしまいます。

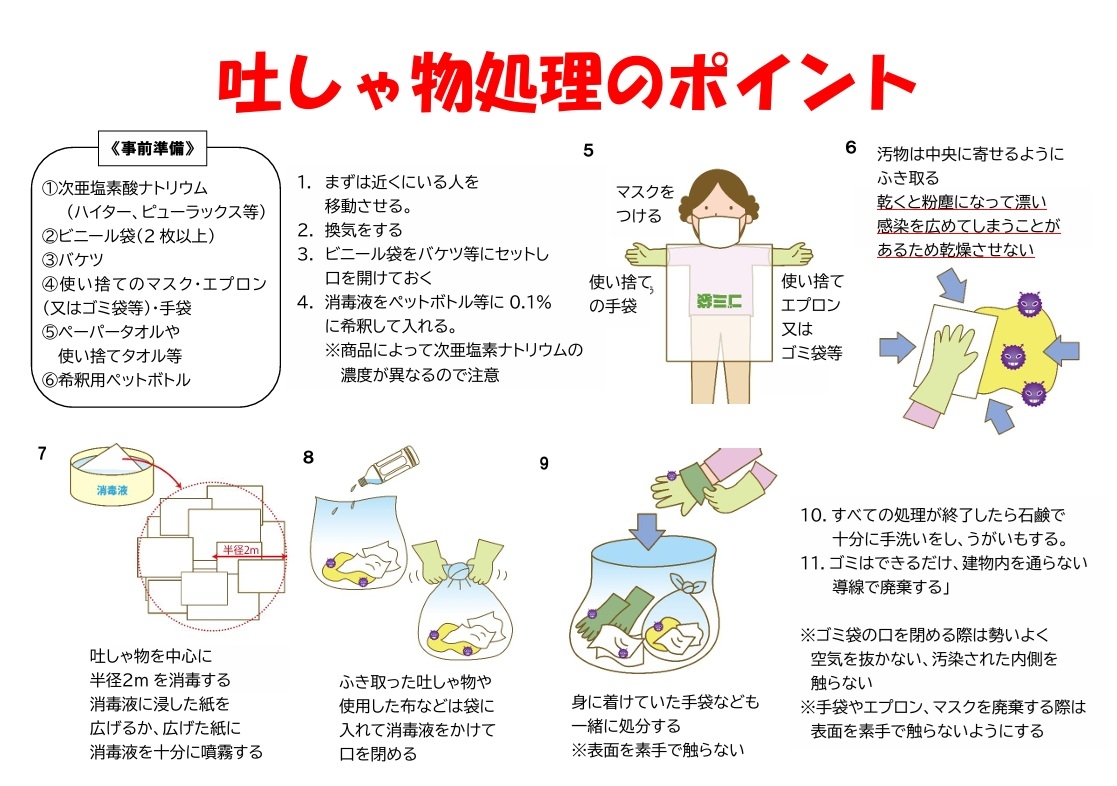

ロープなどで引き上げることができたなら、意識がない場合は救急車を呼び、待つ間に人工呼吸や心臓マッサージ、AEDの使用などを的確にできるようにしましょう。また嘔吐があった場合は横向きに寝かせて喉に吐物がつまらないようにしましょう。

●海や川での水難事故を防ぐために

まずは遊泳禁止の場所では決して泳がないことが鉄則です。そのうえで大人は子どもから目を離さず、手の届く範囲で見守ることが大切です。海岸や川岸でバーベキューなど水遊び以外のことをしていても、子どもだけでふらっと水に入ってしまうことがあるので、絶対に目を離さないことが重要です。

サンダルや帽子など物が流されてしまっても追いかけることがないように事前に親子で確認しておきましょう。

海や川で遊ぶ子どもたちは、非日常的なこともあいまって、とても楽しんでいるように見えるかと思います。

しかし、遊泳可能な場所であっても、海岸や川岸で遊んでいても、海や川には常に危険が潜んでいます。ほんの少し目を離したからに大切な命が奪われてしまう可能性があります。

海や川遊びからの帰り道、楽しかったと笑顔で言えるように、できる予防をしっかり行いながら安全に楽しい水遊びをしましょう!